AI 산업의 판도가 뒤집힐지도 모를 초대형 계약이 발표되었다.

오픈AI(OpenAI)와 AMD가 5년간 최대 6기가와트(GW) 규모의 AI 데이터센터 구축 계약을 체결한 것이다.

이는 엔비디아 중심의 AI 반도체 생태계에 정면으로 도전하는 AMD의 ‘역사적 반격’이다.

이번 계약은 단순한 칩 공급이 아니라, AI 인프라 동맹을 형성한 것으로 평가된다.

오픈AI는 향후 MI450 GPU를 포함한 AMD의 신형 칩을 대규모로 도입해 자사 모델의 ‘추론(inference)’ 연산에 활용할 계획이다.

2020년대 초반의 인공지능 붐은 단순한 기술 혁신이 아니다.

그것은 산업혁명의 새로운 형태, 즉 “연산력(Compute Power)”을 기반으로 한 제4의 에너지 혁명이다.

19세기 산업혁명이 석탄으로 공장을 움직였다면, 21세기 AI 혁명은 데이터와 전력으로 지능을 작동시킨다.

이제 인류의 생산력은 공장에서 나오는 물건이 아니라, 데이터센터에서 연산되는 ‘지능의 양’으로 측정되는 시대가 되었다.

그리고 그 ‘지능’을 돌리는 엔진이 바로 GPU와 AI 칩, 즉, 연산의 근육과도 같은 반도체다.

그동안 엔비디아는 이 시장의 거의 모든 근육을 쥐고 있었다.

AI를 돌리려면 CUDA 기반의 엔비디아 칩을 써야 했고, 그 생태계는 전 세계의 스타트업·연구소·클라우드 기업을 하나의 종속망으로 묶어 두었다. 하지만 이번 주, 그 독점 구조에 균열이 생겼다. 오픈AI와 AMD가 6GW 규모의 초대형 AI 인프라 계약을 체결하며, AI 산업의 판도를 바꿀 수 있는 역사적 동맹을 발표한 것이다.

이 계약은 단순한 칩 구매가 아니다.

그것은 AI 산업의 권력 구조를 재편하는 전력 계약, 그리고 컴퓨트가 새로운 자본이 되는 시대의 선언문이다.

샘 알트만은 이미 엔비디아, 브로드컴, 오라클, 마이크로소프트 등과 수천억 달러 규모의 협력을 체결하며 **“Compute 확보 전쟁”**을 이끌고 있다. 그가 AMD와 손을 잡았다는 것은, 이제 AI 인프라의 패권이 단일 기업 중심에서 다극화 구조로 전환되고 있음을 의미한다. AI는 지금 ‘알고리즘의 시대’를 넘어 ‘자원(resource)의 시대’로 이동하고 있다.

지능은 더 이상 추상적 개념이 아니라, 전력·칩·냉각·공간·데이터로 이루어진 물리적 자산이다.

그리고 그 자산을 가장 효율적으로 통제하는 기업이 곧 AI 문명의 중심에 서게 될 것이다.

💰 “6GW·수십조 원 규모” — AMD의 최대 승부수

계약 규모는 공개되지 않았지만, AMD 측은 기가와트당 수십억 달러 수준의 투자를 언급했다.

즉, 총 투자액은 수십조 원대에 달할 것으로 추정된다.

특히 AMD는 **오픈AI가 성과 달성 시, 1센트 가격으로 AMD 주식 1억6천만 주(약 10%)를 취득할 수 있는 워런트(warrant)**를 제공했다. 이는 단순한 고객 관계를 넘어, 양사가 **‘성공을 공유하는 파트너십 구조’**를 설계했다는 의미다.

AMD의 리사 수(Lisa Su) CEO는 “이번 계약은 향후 5년간 AMD에 수십억 달러의 신규 매출을 창출할 것”이라며

“오픈AI의 성공이 곧 AMD의 성공으로 이어지게 설계됐다”고 밝혔다.

이번 계약은 AMD 역사상 가장 공격적인 ‘단일 딜(single deal)’로 평가된다.

공식적으로 공개된 총액은 없지만, AMD 측이 언급한 **“기가와트당 수십억 달러 규모”**라는 표현은 그 의미를 짐작게 한다.

이를 단순 계산하면, 6GW 기준으로 최대 3,000억 달러(약 420조 원) 규모에 달할 수 있는 초대형 계약이다.

이 계약은 단순한 칩 판매를 넘어, AI 시대의 전력 단위로 거래되는 새로운 경제 질서를 상징한다.

“기가와트(GW)”라는 단위는 원래 발전소나 국가 전력망에서 사용하는 표현이다.

즉, 오픈AI의 컴퓨팅 수요가 이제 국가 단위의 에너지 소비 규모로 진입했음을 보여준다.

AMD 입장에서는 이 계약이 매출, 기술, 시장 신뢰라는 세 가지 측면에서 모두 ‘게임 체인저(Game Changer)’다.

리사 수(Lisa Su) CEO는 인터뷰에서 “이 계약만으로 향후 5년간 수십억 달러의 신규 매출이 예상된다”며,

“이것이 AMD의 데이터센터 비즈니스를 완전히 다른 단계로 끌어올릴 것”이라고 강조했다.

그러나 진짜 주목할 부분은 ‘워런트(warrant)’ 구조다.

오픈AI는 일정한 목표(데이터센터 구축, 칩 배치, 성능 달성 등)를 달성할 경우, AMD 주식 1억6천만 주(약 10%)를 단 1센트에 인수할 수 있는 권리를 갖는다. 현재 AMD의 시가총액이 약 3000억 달러라는 점을 감안하면, 이는 약 300억 달러(40조 원) 상당의 지분을 1.6백만 달러에 확보할 수 있는 초대형 인센티브 구조다.

이 구조는 일종의 ‘상호 성장 동맹(Co-growth Alliance)’ 모델이다.

AMD는 오픈AI의 대규모 인프라 확장을 통해 매출과 점유율을 확보하고, 오픈AI는 AMD의 주가 상승을 통해 재무적 이익을 거둘 수 있다. 즉, **“AI의 성공 = AMD의 성공”**이라는 수식이 성립되는 셈이다.

AMD 입장에서는 이 계약이 단순한 매출 이상의 의미를 갖는다.

그동안 엔비디아에 밀려 있던 AI GPU 시장의 진입 장벽을 실질적으로 돌파할 첫 기회이기 때문이다.

특히 MI450 시리즈는 차세대 칩 구조와 고대역폭 메모리(HBM4), 칩렛(chiplet) 설계를 기반으로 **“가격 대비 성능비(PP$)”**를 극대화한 제품으로 알려져 있다. 즉, 오픈AI의 추론용 인프라(예: ChatGPT, Sora 등)에 최적화된 ‘규모의 효율성’을 겨냥한 칩이다.

이 계약이 실행되면 AMD는 단숨에 AI 데이터센터 시장의 제2강자로 부상하게 된다.

이는 곧 엔비디아의 70% 점유율 구조가 처음으로 균열을 일으킬 수 있는 순간이며, AI 반도체 시장의 ‘단극 체제’가 ‘양극 체제’로 재편되는 분기점이 된다. 결국 이번 계약은 AMD가 단순히 엔비디아를 추격하는 게 아니라, **AI 인프라의 공급망 구조 자체를 바꾸려는 ‘패러다임 전쟁’**이다. 즉, 칩을 파는 회사에서 **AI 문명의 동력(Computing Power Provider)**으로 진화하려는, AMD 역사상 가장 거대한 도전이 막 시작된 것이다.

🧠 오픈AI의 ‘연산 전쟁’ — “컴퓨트 부족이 최대 리스크”

샘 알트만(OpenAI CEO)은 인터뷰에서 이렇게 말했다.

“지금 업계 최대의 위협은 ‘컴퓨트 부족’입니다. 너무 빠르게 성장하고 있지만, 그만큼 칩과 전력, 데이터센터가 따라오지 못합니다.”

오픈AI는 이미 엔비디아·브로드컴·오라클과도 각각 1,000억~3,000억 달러 규모의 계약을 맺었다.

이번 AMD 계약은 그 연속선상에서 **“AI 초지능(Superintelligence)을 위한 컴퓨팅 확보전”**의 핵심 한 축이다.

특히 이번 계약은 ‘추론용(inference) GPU’ 확보 전략으로 해석된다.

훈련(Training)보다는 사용자 요청에 즉시 반응하는 실시간 연산이 폭발적으로 늘고 있기 때문이다.

즉, AMD 칩은 ChatGPT와 같은 대규모 사용자 서비스를 뒷받침하는 ‘AI 실시간 엔진’ 역할을 맡게 된다.

🔎 수요 폭증의 본질: ‘훈련’에서 ‘추론’으로 전환 📈

모델 학습(Training)은 배치형으로 계획 가능한 수요지만, 추론(Inference) 은 사용자가 늘수록 실시간으로 동시접속이 폭발한다. 챗봇, 에이전트, 음성/영상 생성이 생활·업무 도구로 자리잡으면서 대기시간(SLO)과 가용성(99.9%+) 을 맞추기 위해 과잉 용량(pre-provisioning) 을 반드시 확보해야 한다. 결국 “언제 쓸지 모르는 여유분”이 경쟁력이 되는 역설이 발생한다.

🧮 비용 구조의 진실: 토큰당 비용·지연시간·품질의 삼각형 💠

사용자 체감은 응답속도(latency) 와 품질(정확도·환각 억제) 로 결정된다. 이를 올리려면 더 큰 모델/더 긴 컨텍스트/더 많은 검색(RAG) 이 필요하고, 그만큼 토큰당 비용($/token) 이 가파르게 상승한다. 기업 서비스는 피크 트래픽 기준 으로 설비를 깔아야 하므로 평균 대비 비유휴(under-utilization) 비용 이 발생한다. 따라서 오픈AI는 전용 추론 팜 + 멀티벤더 칩셋 으로 토큰당 비용을 낮추고, SLO(응답 1~2초 내, 가용성 3·4나인) 를 확보하려 한다.

🧩 물리적 병목 #1: 칩·HBM·첨단 패키징(FC-BGA/CoWoS) 🧵

GPU가 부족한 이유는 단순 수요 초과가 아니다. HBM(초고대역폭 메모리) 생산능력 과 첨단 패키징 라인 이 동시 병목이다. 여기에 결함률·수율, 리드타임(수개월) 이 겹치면 공급은 경직된다. 오픈AI는 특정 벤더 의존을 줄이고, AMD·맞춤형 ASIC·클라우드 자체 칩 을 병행해 구성요소 리스크를 분산 한다.

⚡ 물리적 병목 #2: 전력·냉각·부지 — ‘GW 단위’의 현실 🔌

데이터센터 증설의 진짜 제약은 전력 인입(변전·송전선로)과 냉각(수랭·침지) 이다. 부지 승인·전력 인허가·초대형 변압기 는 연쇄적으로 시간이 걸린다. 이 때문에 계약 단위가 ‘기가와트(GW)’로 커졌고, 오픈AI는 여러 지역에 병렬로 권역형 클러스터 를 세워 전력/규제/재난 리스크 를 분산하려 한다.

🌐 확장성의 벽: 네트워킹·메모리 대역폭·병렬화 🔗

추론은 작업당(세션당) 지연민감형 이라 클러스터 간 통신지연이 곧 체감 성능 저하다. NVLink/InfiniBand/Ultra Ethernet 급의 패브릭, HBM 대역폭·캐시 아키텍처, 프롬프트/배치 패킹 최적화 가 핵심이다. AMD 진영은 ROCm 생태계 최적화 + 커널 튜닝 으로 ‘지연/일관성/처리량’ 을 실제 워크로드에서 증명해야 한다.

🧰 소프트웨어 스택: ROCm vs CUDA, 그리고 최적화 공정 🧪

하드웨어 못지않게 컴파일러·커널·커뮤니케이션 라이브러리 가 성능을 좌우한다. CUDA는 ‘성숙’이 무기다. AMD는 ROCm 스택, Triton/TVM·vLLM·FlashAttention·PagedAttention 등과의 결합 최적화를 빠르게 진행해야 한다. 오픈AI와의 직접 협업은 “실제 대규모 추론 트래픽” 기준 튜닝 을 가능케 하며, 이것이 현장 성능지표(토큰/초, 비용/토큰, P99 지연) 를 바꿀 수 있다.

💸 조달 전략: 선구매·옵션·워런트·‘써클’ 파이낸싱 🪙

컴퓨트가 현금흐름을 좌우하는 핵자산 이 되면서, 오픈AI는 선구매 계약·용량 옵션·지분형 인센티브(워런트) 를 혼합해 장기·대량·다원 조달 을 고도화한다. 이는 공급자에 확정 수요를 보장 하고, 수요자는 우선 배정·단가 인하·스케줄 확정성 을 얻는다. 단, ‘순환 구조(투자→납품→수요확대)’ 가 과열되면 버블 리스크 도 커진다.

🛡️ 리스크 헷지: 멀티벤더·커스텀 ASIC·워크로드 분산 🧭

모델별로 최적 하드웨어가 다르다. 거대 LLM, 멀티모달, 경량 에이전트, 검색·RAG, 벡터DB 등은 요구사항이 상이하다. 오픈AI는 훈련/추론 분리, 작업군별 전용화, 리전별 액티브-액티브 로 장애·비용·성능을 동시에 관리한다. 커스텀 칩 은 특정 워크로드에서 전력 효율(토큰/와트) 을 극대화하는 비장의 카드다.

📊 운영 지표 체크리스트: ‘부족’인지 ‘과잉’인지 가르는 수치들 📌

- Cost per Token / Serving Cost per Request

- Tokens/sec(처리량), P95/P99 Latency(응답 안정성)

- Utilization(가동률) & Peak/Avg Ratio(피크 대비 평균)

- Availability(3~4나인) & Incident MTTR

- Energy/Water Use Intensity(전력·냉각 효율)

- 소프트웨어 스택 성숙도(드라이버·프레임워크·커널 안정성)

이 지표들이 개선되면 ‘컴퓨트 부족’은 완화되고, 반대로 P99 지연·가동률 급등 이 나타나면 추가 확충 이 불가피하다.

🧭 시사점: 왜 오픈AI는 “컴퓨트 부족”을 최대 리스크로 보는가? 🧨

- 수요는 비선형: 킬러 에이전트/앱 등장 시 트래픽은 계단식으로 폭증한다.

- SLO는 절대선: 느리면 떠난다. 속도·가용성 을 위해 미리 깔아야 한다.

- 공급은 경직: 칩·패키징·전력·인허가의 동시 병목은 단기간 해소 불가.

- 선점효과: 일찍 확보한 용량이 시장지배력·생태계 록인 으로 이어진다.

따라서 오픈AI의 전략은 명확하다. “다원 조달(AMD·엔비디아·맞춤형), 전용 추론 팜, 소프트웨어 최적화, 리전 분산, 장기 옵션화” 로 토큰당 비용과 P99 지연을 동시에 낮추는 것. 이것이 곧 제품 경쟁력·수익성·시장지위 를 결정한다. 컴퓨트는 더 이상 ‘IT 자원’이 아니라 비즈니스의 운명을 좌우하는 ‘에너지’ 다.

⚔️ 엔비디아 독주에 도전하는 ‘2번 플레이어의 반격’

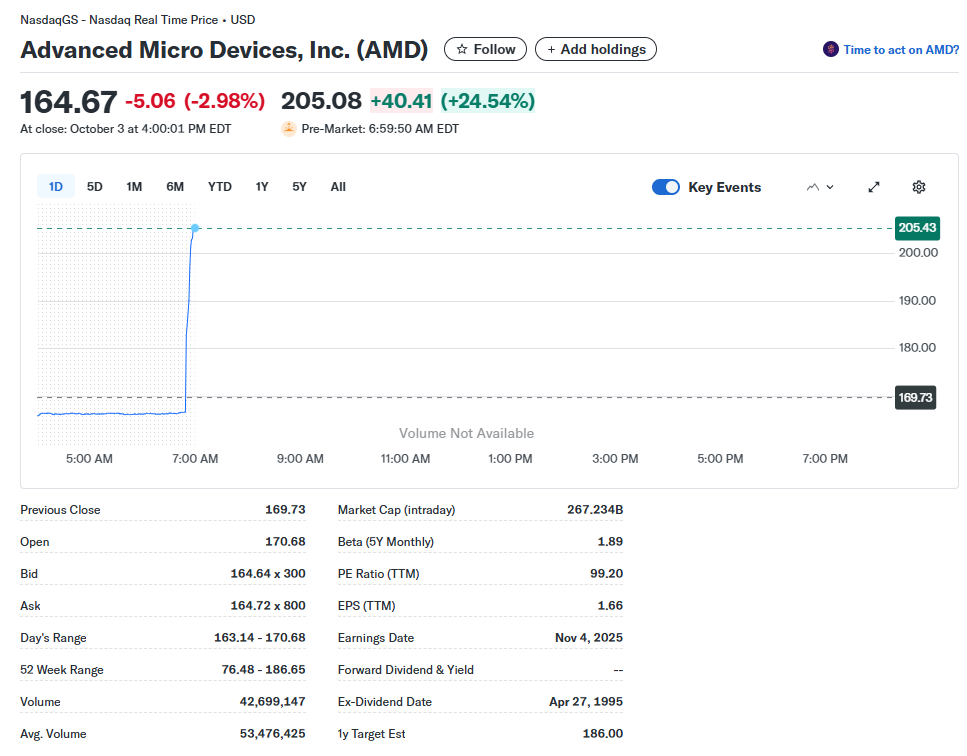

현재 엔비디아는 AI 반도체 시장의 70% 이상을 장악하고 있다.

AI용 GPU 한 개 가격만 해도 **최대 6만 달러(약 8천만 원)**에 달할 정도다.

AMD는 그간 PC·서버·게임용 CPU와 GPU 시장에서는 강세를 보였지만, AI용 슈퍼컴퓨팅 칩 시장에서는 존재감이 약했다.

이번 계약은 AMD가 엔비디아 독점 구조를 흔들 ‘실질적 경쟁자’로 올라서는 계기다. 내년부터 양산되는 MI450 칩은 엔비디아의 ‘그레이스 블랙웰(Grace Blackwell)’ 세대와 정면 승부하게 된다.

🏆 1강 체제의 균열 — 70% 점유율의 ‘황제 시장’

AI 반도체 시장은 지금까지 사실상 엔비디아의 제국이었다.

엔비디아의 GPU는 딥러닝 생태계의 표준이자, AI 산업의 ‘금본위제’였다. Mizuho Securities에 따르면 2025년 현재 엔비디아는 AI 칩 시장의 70% 이상을 점유하고 있으며, 그 중심에는 CUDA 생태계라는 ‘진입장벽의 성벽’이 있다.

CUDA는 단순한 개발툴이 아니라, AI 학습·추론 소프트웨어·데이터센터 네트워크·프레임워크(PyTorch, TensorFlow 등)를 모두 엮어놓은 폐쇄형 플랫폼 생태계다. 그래서 AI 스타트업이나 연구소가 엔비디아 칩을 사용하면 결국 엔비디아 중심의 개발·운영 구조에 종속된다.

즉, 지금까지의 AI 시장은 “칩의 경쟁이 아니라 생태계의 독점”이었다. AMD가 싸워야 하는 것은 단순히 성능이나 가격이 아니라, **기술·툴·생태계·커뮤니티가 결합된 ‘시스템 패권’**이다.

🧩 AMD의 전략적 돌파 — ‘개방형 생태계’의 무기화

AMD가 내세운 핵심 전략은 바로 개방(Open) 이다.

엔비디아가 CUDA로 폐쇄 생태계를 구축했다면, AMD는 ROCm(Radeon Open Compute) 을 중심으로 오픈소스 커뮤니티와

대학, 스타트업, 클라우드 사업자를 아우르는 ‘열린 생태계’ 전략을 택했다. 리사 수 CEO는 이번 오픈AI 계약 발표 자리에서 이렇게 말했다.

“AI는 어느 한 회사의 독점으로는 발전할 수 없습니다. 개방과 협력만이 컴퓨팅 혁신을 지속시킵니다.”

ROCm은 CUDA 대비 성숙도는 낮지만, 오픈소스 기반의 유연성과 비용 효율성에서 빠르게 강점을 확보하고 있다.

이번 오픈AI 협력은 ROCm을 대규모 상용 환경에서 검증할 **‘리얼 월드 테스트베드’**가 된다. AMD는 또한 PyTorch·vLLM·Triton 등 주요 AI 프레임워크 개발팀과 공동 최적화를 진행 중이며, 이는 “CUDA 종속”이라는 엔비디아의 최대 방어막을 서서히 약화시키고 있다.

🔥 기술적 승부: MI450 vs Grace Blackwell

이번 계약의 중심에는 AMD의 신형 MI450 가속기가 있다.

이 칩은 차세대 아키텍처로, HBM4 메모리와 3D 칩렛 구조, 그리고 Infinity Fabric 기반의 초고속 연결성을 특징으로 한다.

성능 지표 면에서 MI450은 엔비디아의 차세대 GPU인 ‘그레이스 블랙웰(Grace Blackwell)’ 과 맞붙게 된다.

엔비디아가 통합형 슈퍼칩(Grace CPU + Blackwell GPU) 으로 ‘완성도와 속도’를 앞세운다면, AMD는 확장성과 가격 대비 효율성(PP$/TFLOPS) 으로 대응한다. 특히 MI450은 추론(inference) 에 최적화된 설계를 갖추고 있어, 오픈AI가 계획 중인 대규모 실시간 서비스(예: ChatGPT, Codex, Sora 등) 에서 응답속도, 전력 효율, 총소유비용(TCO) 을 낮출 수 있다.

🧠 AMD의 진짜 무기: ‘규모의 경제’보다 ‘효율의 경제’

엔비디아의 강점이 ‘규모(Scale)’라면, AMD는 ‘효율(Efficiency)’에 집중한다.

엔비디아의 GPU 한 대는 약 6만 달러(8천만 원) 에 달하며, 초대형 클러스터 구축 시 단일 기업이 감당하기 어려운 비용이 발생한다. 반면 AMD는 비슷한 성능 대비 30~40% 낮은 가격, 그리고 유연한 계약 조건으로 접근한다.

이로써 오픈AI뿐 아니라 MS, 구글, AWS 등 클라우드 사업자들도 “비엔비디아” 전략의 대안 카드를 확보하게 된다.

AMD 입장에서는 ‘비용 절감 + 생태계 다양성’ 을 동시에 충족하는 “두 번째 선택지(The Second Option)”로 자리매김하는 것이 핵심 목표다.

📈 시장 파급력 — ‘2번 플레이어’의 전략적 가치

투자자 관점에서 AMD는 단순히 ‘2등’이 아니다.

AI 반도체 시장에서 1등의 독점이 무너지는 순간, 2등의 성장률은 1등보다 기하급수적으로 커진다.

과거 인텔이 CPU 시장을 독점하던 시절, AMD는 ‘선택 가능한 대체재’로서 성장하며 한때 시장 점유율을 30% 이상 끌어올린 바 있다. 이번에도 유사한 구조가 재현되고 있다. 이번 오픈AI 계약으로 AMD는

① 기술 경쟁력 확보,

② 대형 고객 신뢰 구축,

③ 시장 브랜드 재평가,

④ GPU 생태계 내 입지 상승이라는

‘4중 성장 촉매’를 한 번에 얻었다.

즉, AMD는 이제 단순히 엔비디아의 추격자가 아니라, AI 인프라 시대의 ‘균형추(Balancer)’이자 새로운 중심축으로 부상했다.

🌐 AI 인프라 대전(大戰) — “철도·전기·광케이블을 능가할 규모”

AI 산업의 성장 속도는 이미 과거 산업혁명을 넘어섰다.

메타, 구글, 마이크로소프트, 오픈AI 등은 전력·데이터센터·칩 투자 규모에서 인류 역사상 최대의 인프라 확장을 진행 중이다.

《월스트리트저널》에 따르면 오픈AI는 올해만 **서버 임대 비용으로 160억 달러(약 22조 원)**를 지출하고, 2029년에는 **4000억 달러(약 550조 원)**까지 늘어날 것으로 전망된다. AI는 더 이상 ‘소프트웨어 혁명’이 아니다.

이제는 전력·건설·물류·반도체를 아우르는 ‘하드웨어 문명’의 확장기로 접어들었다.

⚡ “AI는 새로운 전력망이다” — 산업혁명 이후 최대의 인프라 투자

지금 세계는 AI 인프라 전쟁의 한가운데 있다.

19세기 철도, 20세기 전기·광케이블이 그 시대의 문명을 정의했다면, 21세기의 핵심 인프라는 ‘컴퓨트(Compute)’, 즉 AI 연산 능력이다. AI가 인간의 언어와 이미지를 이해하고, 로봇·자동차·에이전트를 움직이는 데 필요한 것은 ‘지능(software)’이 아니라 ‘전력(power)’이다.

그리고 그 전력은 단순히 전기를 뜻하는 것이 아니라, **데이터센터·칩·냉각·통신망·전력 인프라 전체가 결합된 ‘AI 전력망(AI Power Grid)’**을 의미한다. 이제 AI 기업들은 전통적인 에너지·건설·전력 기업과 같은 방식으로 기가와트(GW) 단위의 인프라를 직접 구매·임차·건설하고 있다. 이 현상은 이미 산업 혁명급 자본 재편으로 번지고 있다.

🏗️ 데이터센터가 ‘21세기의 발전소’로 변신 중

AI 모델을 훈련하고, 매일 수억 건의 사용자 요청을 처리하기 위해서는 막대한 전력과 냉각 자원이 필요하다.

대형 데이터센터 한 곳이 1GW(10억 와트) 의 전력을 소비하는데, 이는 소형 원자력 발전소 한 기에 맞먹는 규모다.

오픈AI와 오라클은 이미 미국 텍사스 애빌린(Abilene) 지역에 4.5GW 규모의 AI 데이터센터 클러스터를 건설하기로 합의했다.

이는 전력 수요만 놓고 보면 100만 가구 이상의 도시가 사용하는 전력량이다.

리사 수(AMD CEO)는 이 같은 움직임을 두고 이렇게 표현했다.

“AI 산업은 더 이상 IT의 영역이 아니라, 전력·에너지·토목의 융합 산업이 되었다.”

즉, AI 데이터센터는 더 이상 ‘서버창고’가 아니다.

그것은 도시의 전력망과 연결된 거대한 산업시설, 다른 말로 **“지능을 생산하는 발전소(Intelligence Plant)”**이다.

💸 투자 규모: 19세기 철도, 20세기 전기망을 넘어

월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 현재 오픈AI·메타·구글·마이크로소프트 등 주요 AI 기업들이 AI 인프라 확충에 쏟아붓는 금액은

연간 1조 달러(약 1,400조 원) 에 육박하고 있다. 이는 1800년대 미국 대륙횡단철도 건설에 투입된 전체 자본보다 크며, 1990년대 광케이블 네트워크 구축 시절보다 10배 이상 규모다.

게다가 AI 인프라의 핵심 자산은 전력과 반도체, 즉 ‘소모되지 않는 자산’이 아니라 유지·교체·확장 가능한 순환형 자본 구조라는 점에서 경제적 파급력이 훨씬 길고 깊다.

🌍 에너지·산업 생태계의 연쇄 반응

AI 인프라 대전은 단순히 IT 기업 간의 경쟁이 아니다.

그 여파는 에너지, 건설, 부동산, 국방, 심지어 지자체 정책까지 미친다.

- 에너지 산업: AI 데이터센터의 전력 수요는

전 세계 전력 소비의 4~6% 수준으로 치솟을 전망이다. 미국, 유럽, 한국 모두 재생에너지 + AI 인프라 연계 투자를 추진 중이다. - 건설 산업: 고밀도 전력 설비, 수냉식 데이터센터,

열 회수(heat recovery) 시스템 등 새로운 건설 표준이 등장했다. - 부동산 산업: 데이터센터 부지는 이제

‘도시 외곽의 창고용 토지’가 아니라

핵심 전략 자산(Strategic Asset) 으로 분류된다. - 국가 안보: AI 모델의 학습 데이터와 컴퓨팅 인프라는

“디지털 핵무기” 로 여겨지며,

각국 정부가 ‘AI 데이터 주권’을 법으로 보호하려 하고 있다.

결국 AI 인프라 투자는 기술 기업을 넘어 국가 전략 사업으로 진화하고 있다.

🔋 “컴퓨트 = 석유” — 새로운 자원 패권의 시대

21세기의 자원 전쟁은 석유나 가스가 아니라, 컴퓨트와 전력이다. AI 모델을 돌릴 수 있는 GPU와 전력망이 곧 국가의 경쟁력이다.

엔비디아, AMD, 인텔, TSMC, 삼성전자 같은 반도체 기업들은 “AI용 실리콘 공급망”의 오펙(OPEC) 으로 불리고 있으며, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 오라클은 **‘AI 전력소비국’이자 동시에 ‘데이터센터 국가’**로 부상하고 있다.

이 구조 속에서 오픈AI–AMD 계약의 6GW 단위는 단순한 기술 협력 이상의 의미를 지닌다. 이는 “AI 시대의 석유 수입 계약”에 비견될 수 있는 에너지·인프라·자본 동맹이다.

⚡ “컴퓨트 부족이 아니라 과잉?” — AI 버블 우려도 커진다

일각에서는 “AI 인프라 과열”을 경고하는 목소리도 높다.

수조 달러 단위의 투자가 몰리며, 19세기 철도 붐이나 2000년대 광케이블 투자 거품을 연상시킨다는 것이다.

하지만 오픈AI 공동창업자 그렉 브록먼은 이렇게 반박했다.

“나는 ‘너무 많은 컴퓨트’보다 ‘너무 적은 컴퓨트’가 훨씬 더 무섭다.”

그의 말은 곧, AI 경쟁은 속도전이자 생존전이라는 의미다. 컴퓨팅을 선점하지 못하면, AI 발전의 주도권도 잃게 된다는 것이다.

📉 ‘너무 많이 짓고, 너무 빨리 사들인다’ — AI 인프라 과열의 그림자

AI 산업의 성장세는 여전히 가파르지만, 그 속도만큼이나 **‘과잉 투자’**에 대한 우려도 커지고 있다.

AI 데이터센터, GPU, 전력 인프라 등 핵심 설비에 수천억 달러 단위의 자본이 쏟아지면서, 일각에서는 “19세기 철도 붐”이나 “2000년대 닷컴 버블” 을 떠올린다. 오픈AI, 메타, 구글, 마이크로소프트는 AI 학습과 추론용 컴퓨팅 인프라 확보를 위해 2024~2029년 사이 누적 2~3조 달러 규모의 설비 투자를 계획 중이다.

이 숫자는 인류 역사상 어떤 산업보다 빠른 자본 투입 속도다. 문제는, 이 ‘컴퓨트 러시(Compute Rush)’가 실제 수익 모델보다 훨씬 앞서가고 있다는 점이다.

🧮 수익성의 착시 — “AI는 비싸게 팔지만, 더 비싸게 돌아간다”

AI 서비스는 겉보기에 고수익처럼 보이지만, 실제로는 운영비의 대부분이 컴퓨트 비용으로 소모된다.

예를 들어, ChatGPT가 한 번의 대화 응답을 생성할 때마다 수십만 개의 파라미터가 GPU에서 병렬 연산을 수행하고,

그 전력 비용과 냉각비, 유지비를 포함하면 1회 질의당 수백 원의 비용이 발생할 수 있다.

문제는 이 비용 구조가 규모의 경제(economy of scale) 로 쉽게 해결되지 않는다는 점이다.

사용자가 늘어나면 학습·추론·저장 비용이 선형이 아닌 지수적으로 증가하기 때문이다. 따라서, 현재의 AI 인프라 투자는 “무한 성장”을 전제로 한 미래 수익에 대한 베팅이다. 즉, 지금의 AI 투자는 현금 창출 모델이 아니라 ‘연산 권력(Compute Power)’을 선점하기 위한 전쟁에 가깝다.

🏗️ 데이터센터 ‘유휴화’ 리스크 — 가동률이 떨어지면 빚만 남는다

AI 데이터센터는 일반 클라우드보다 훨씬 비싼 시설이다.

고밀도 전력 설비, 수냉식 시스템, 고가의 GPU 클러스터 등으로 한 곳당 50억~100억 달러가 소요된다. 문제는, AI 수요가 일정 기간 정체하거나 새로운 모델이 기존보다 훨씬 효율적으로 작동할 경우, 이 거대한 설비가 ‘유휴화(Idling)’ 될 가능성이다.

예를 들어, 모델 압축(quantization)·프루닝(pruning)·경량화 기술이 발전하면서 동일한 성능을 더 적은 연산으로 구현할 수 있다면,

현재의 초대형 GPU 팜은 순식간에 과잉 자산이 될 수 있다. 이는 과거 통신업계가 2000년대 초반 “광케이블 대란(Glut)”을 겪으며 대규모 손실을 본 것과 같은 구조다.

💸 자금조달 구조의 불안 — ‘AI 채권’과 순환 투자 구조

최근 오픈AI, 엔비디아, 브로드컴, 오라클, 마이크로소프트 간의 계약 구조를 보면

“순환형 투자(circular financing)” 모델이 확산되고 있다.

예를 들어, 엔비디아가 오픈AI에 1000억 달러를 투자하고, 오픈AI는 그 자금으로 엔비디아 칩을 다시 구매하는 구조다.

표면적으로는 투자처럼 보이지만, 실질적으로는 수요를 미리 확정하는 장기 구매계약이다. 이는 시장의 유동성을 단기간에 키우지만, **수요 둔화 시 공급사와 수요사 모두에게 충격을 주는 ‘쌍방 리스크’**를 남긴다. 즉, AI 생태계 전체가 신용(credit)으로 연결된 구조이기 때문에 어느 한 고리가 끊기면, 자금 사슬 전체가 흔들릴 가능성이 있다.

🧠 기술 효율의 역습 — ‘덜 쓰고, 더 똑똑하게’

아이러니하게도, AI 모델의 기술 발전이 “컴퓨트 과잉”을 초래할 가능성도 있다.

최근의 연구 동향은 ‘모델 크기 확대’보다 파라미터 효율화(parameter efficiency) 와 추론 최적화(inference optimization) 에 초점이 맞춰져 있다. 예를 들어, OpenAI의 GPT-5나 Anthropic의 Claude 3.5는 더 적은 연산으로 더 나은 성능을 내는 Mixture of Experts(전문가 혼합 모델) 구조를 채택하고 있다.

이 기술이 보편화되면, 현재 구축 중인 대규모 GPU 팜의 필요 용량이 줄어들 수 있다. 즉, AI 효율화의 진전이 곧 ‘컴퓨트 버블 붕괴’의 트리거가 될 수 있다.

🔮 전문가 경고 — “AI 인프라 투자는 거대한 도박이 될 수도”

실리콘밸리의 일부 투자자들은 현재의 AI 인프라 투자 열풍을 **“신경제 버전의 철도 붐”**으로 비유한다.

철도는 산업화를 촉발했지만, 과잉 건설과 부채로 수많은 기업이 파산했다. AI 역시 인류의 구조를 바꾸는 혁신이지만,

단기적으로는 버블과 붕괴의 사이클을 피하기 어렵다는 분석이다.

벤처캐피털 안드리센 호로위츠(A16Z)의 한 파트너는 이렇게 말했다.

“지금은 모든 기업이 ‘AI 시대의 전력회사’가 되려 하고 있다.

그러나 전력회사가 되려면, 무엇보다 수요가 지속되어야 한다.”

🔍 딥다이브: 이번 ‘AMD–OpenAI 동맹’이 던지는 3가지 의미

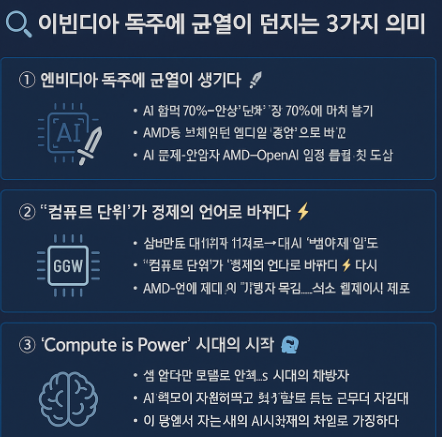

① AI 반도체 시장의 본격적인 양강 체제 형성

→ 엔비디아의 독주가 처음으로 구조적 도전을 받았다.

AMD가 실제 추론 시장에서 성과를 낸다면, 가격 경쟁력과 수급 안정성 측면에서 기업들의 선택지가 넓어진다.

② AI 인프라가 ‘신(新) 에너지 산업’으로 변모

→ 이번 계약 단위가 ‘기가와트(GW)’로 표현된다는 점이象徴적이다.

AI는 전력과 냉각, 네트워크 등 모든 인프라 산업을 다시 연결하고 있다.

③ AI 거버넌스의 재편: ‘컴퓨팅 권력’의 집중

→ 샘 알트만은 이제 칩·클라우드·전력까지 지배하려는 ‘AI 자본가’로 진화하고 있다.

이 구조는 혁신을 가속하지만 동시에 AI 패권의 집중화라는 위험도 내포한다.

이번 AMD–OpenAI 계약은 단순한 반도체 공급 계약이 아니다.

이 협력은 AI 문명의 기반 구조가 재편되는 신호이며, 엔비디아 독점 체제 이후의 “AI 2.0 시대” 를 여는 분기점으로 해석할 수 있다. 아래 세 가지 관점에서 그 의미를 깊이 살펴보자.

① AI 반도체 시장의 양극화 — 엔비디아 독주에 균열이 생기다 ⚔️

엔비디아는 AI 칩 시장의 70% 이상을 장악하고 있으며, 그들의 성공은 GPU 성능보다 ‘생태계 락인(lock-in)’ 덕분이었다.

CUDA라는 소프트웨어 스택은 AI 개발자들이 떠날 수 없게 만들었고, 그 위에서 엔비디아는 사실상 AI 혁명의 세금징수자가 되어왔다. AMD는 이번 계약을 통해 그 구조를 정면으로 흔들고 있다.

오픈AI라는 가장 상징적인 고객이 엔비디아 외의 칩을 대규모로 도입하면서, “AI = 엔비디아”라는 등식이 처음으로 깨지고 있는 순간이다. 특히 이번 협력은 “단가 경쟁”이 아니라 **“구조 경쟁”**이다. AMD는 개방형 ROCm 플랫폼을 중심으로 가격뿐 아니라 유연성·확장성·공급 안정성을 무기로 내세운다.

이는 AI 반도체 시장이 이제 “독점형 → 복수 생태계형” 으로 이동한다는 신호다. 즉, 이번 계약은 AMD가 단순한 2위 반도체 회사에서 AI 인프라의 ‘전략적 대체재(Strategic Alternative)’ 로 진화한 첫 사례라 할 수 있다.

② AI 인프라의 전력화(電力化) — ‘컴퓨트 단위’가 경제의 언어로 바뀌다 ⚡

이번 계약의 단위는 “개수(piece)”나 “달러(dollar)”가 아니다.

리사 수 CEO와 샘 알트만은 “6기가와트(GW)” 라는 에너지 단위를 썼다. 이것은 단순한 수사가 아니다.

AI 산업이 이제 **전력·물리·토목의 차원에서 작동하는 ‘거대 물리 산업’**으로 변모했음을 상징한다.

컴퓨트는 더 이상 IT 자원이 아니라, 에너지 그 자체다.

- 1GW = 중형 원자력 발전소 한 기

- 6GW = 약 600만 가구의 연간 전력 사용량

- 오픈AI 계약 규모 = 인류 역사상 최대의 단일 AI 전력 소비 계약

이는 “AI 모델”이 아니라 “AI 발전소”의 개념이다.

AI의 연산 능력을 확보하기 위해 전력망, 냉각, 칩 공급망, 데이터센터 건축이 국가 인프라 수준으로 확장되고 있다. 따라서 이번 계약은 AMD가 단순히 칩을 파는 것이 아니라, ‘AI 에너지 산업’의 일원으로 편입되는 순간이라 할 수 있다. AI의 본질이 ‘소프트웨어’에서 ‘전력산업’으로 옮겨가고 있는 것이다.

③ AI 권력의 재편 — “Compute is Power” 시대의 시작 🧠

샘 알트만의 행보를 보면 이번 계약의 진정한 목적이 드러난다.

그는 단순히 더 나은 칩을 사고 있는 것이 아니라, ‘연산력(Compute Power)’ 자체를 장악하려는 전략적 움직임을 취하고 있다.

엔비디아, 브로드컴, 오라클, AMD, 심지어 전력회사까지, 그는 각 분야의 핵심 기업과 “연산 동맹”을 구축 중이다.

이것은 곧 “Compute Capitalism”, 즉 연산력 자본주의의 시작이다. 데이터와 모델을 보유한 기업보다,

컴퓨팅 인프라를 지배하는 기업이 **AI 생태계의 ‘통제자(Controller)’**가 된다.

AMD 입장에서도 이 계약은 단순한 고객 확보가 아니라, AI 권력 구조의 ‘핵심 내부’로 진입하는 티켓이다.

AI의 미래는 “누가 더 똑똑한 모델을 만들었는가”보다 “누가 더 많은 전력·연산·데이터센터를 통제하느냐”가 중요해지고 있다.

그 결과, 칩 제조사는 이제 AI 패권 경쟁의 실질적 플레이어가 된다.

🔭 정리: 이 동맹은 ‘AI 문명’의 새로운 질서를 여는 신호탄

1️⃣ AI 시장의 정치경제적 균형이 바뀌고 있다.

– 엔비디아 독점 구조 → 복수 공급자 생태계로 확장.

2️⃣ AI 산업은 더 이상 소프트웨어 산업이 아니다.

– 전력·칩·데이터센터로 구성된 **‘AI 에너지 복합 산업’**으로 진화 중.

3️⃣ AI 패권의 중심축이 이동한다.

– 모델 중심의 경쟁 → 인프라 중심의 경쟁으로 전환.

결국 이번 AMD–OpenAI 동맹은 AI 시대의 다음 단계, 즉 “지능의 산업화(Intelligence Industrialization)” 로 가는

첫 번째 결정적 사건이다. 이제 AI는 코드나 알고리즘이 아니라, 에너지와 자본, 그리고 하드웨어의 결합체가 되었다.

이 동맹은 그 거대한 전환의 서막(序幕) 이다.

🧭 결론: AI의 다음 전장은 ‘칩’이 아니라 ‘전력’이다

AMD와 오픈AI의 이번 동맹은 단순한 칩 계약이 아니라, AI 문명 전체의 에너지 체계가 전환되는 신호탄이다.

AI 경쟁의 본질은 더 이상 모델의 크기가 아니다. 이제는 **“누가 더 많은 전력과 칩, 냉각과 데이터센터를 확보하느냐”**의 싸움이다. AI의 미래는 기술이 아니라 물리적 자원(Compute, Energy, Space) 위에서 결정될 것이다.

이번 계약은 그 시대의 문을 여는 첫 번째 초대장이다.

오픈AI와 AMD의 이번 동맹은 AI 기술의 진화가 “연산력의 경제” 로 진입했음을 명확히 보여준다.

지금의 AI 경쟁은 더 이상 “누가 더 똑똑한 모델을 만들었는가?”가 아니다.

그것은 “누가 더 많은 전력과 칩, 데이터센터를 확보했는가?”의 싸움이다. 즉, AI의 뇌는 알고리즘이지만, 그 심장은 전력망이다.

엔비디아가 이끄는 CUDA 제국은 여전히 강력하지만, AMD의 개방형 전략과 오픈AI의 대규모 투자는 그 벽에 균열을 내고 있다.

이는 단순한 시장 경쟁이 아니라, AI 문명 전체의 구조적 전환이다.

앞으로 5년간 AI 산업은 두 가지 축으로 재편될 것이다.

1️⃣ 엔비디아형 폐쇄 생태계: 완성도와 안정성을 중시하는 수직 통합형 구조

2️⃣ AMD형 개방 생태계: 유연성과 비용 효율을 앞세운 수평 분산형 구조

이 두 축이 경쟁하고 협력하는 과정에서 AI 반도체 시장은 새로운 균형점을 찾게 될 것이다. 그리고 이 변화의 흐름은 단순히 칩 산업에 머무르지 않는다. 전력망, 부지, 냉각, 건설, 자본, 금융까지 모든 산업이 ‘AI 컴퓨트’를 중심으로 재조정되는 대전환기가 시작되었다. 샘 알트만은 이번 계약에 대해 이렇게 말했다.

“우리는 지금, 인류의 지능을 전력처럼 생산하고 배분하는 시대의 초입에 서 있습니다.”

그의 말은 과장이 아니다. AI는 이미 산업의 언어를 바꾸고 있다. ‘토큰(token)’은 화폐 단위가 되었고,

‘기가와트(GW)’는 데이터센터의 통화 단위가 되었다. 결국 이번 AMD–OpenAI 계약은 AI 산업의 기술적 사건을 넘어, 문명사적 사건으로 기록될 것이다. AI의 패권은 모델이 아니라 전력과 자본, 그리고 그 두 가지를 연결하는 ‘컴퓨트 인프라의 생태계’ 위에서 결정된다. AI 문명의 새로운 동력, 그것은 더 이상 ‘지능(intelligence)’이 아니라, 지능을 움직이는 힘 — Compute Power다.

'배움: MBA, English, 운동' 카테고리의 다른 글

| 🇨🇳 중국, 미국과의 무역전쟁에 ‘전면전’ 돌입 — 이번엔 퀄컴이 표적이 되다 (31) | 2025.10.11 |

|---|---|

| 🇺🇸 트럼프의 100% 관세 선언과 ‘희토류 전쟁’ (11) | 2025.10.11 |

| 🚀 AGI, 인류의 마지막 ‘텐배거’를 향한 베팅 (31) | 2025.10.06 |

| ☕ 스타벅스의 ‘프로젝트 블룸(Project Bloom)’ — 성장의 상징에서 구조조정의 아이콘으로 (21) | 2025.10.05 |

| 🇯🇵 일본 첫 여성 총리 탄생 임박 – 다카이치 사나에의 등장과 미·일 갈등의 신호 🔥 (21) | 2025.10.04 |