2025년 7월, 미국 백악관은 전 세계 기술 패권 경쟁의 중심축으로 떠오른 인공지능(AI) 분야에서 자국의 리더십을 확고히 하기 위해 「America's AI Action Plan」을 공식 발표했습니다. 이는 단순한 기술 로드맵이 아닌, 안보·경제·사회적 리스크를 동시에 아우르는 전방위적 대응 전략입니다.

특히 최근 중국, 유럽 등 주요국들이 잇따라 AI 전략을 강화하고 있는 가운데, 미국이 전통적 기술 리더로서의 지위를 유지하려는 의지가 뚜렷하게 드러난 계획으로 평가받고 있습니다.

2025년 7월, 미국 백악관은 전 세계의 이목을 집중시키는 한 가지 발표를 했습니다. 그것은 바로 「America’s AI Action Plan」이라는 이름의 국가 인공지능 행동 계획입니다. 단순한 기술 청사진이나 연구 지원 로드맵이 아닌, 이 계획은 미국이라는 국가가 AI 시대에 어떻게 살아남고, 어떻게 세계 질서를 다시 설계할 것인가에 대한 전략적 선언입니다.

AI는 더 이상 실리콘밸리 기업들만의 경쟁 무대가 아닙니다. 교육, 산업, 노동, 안보, 외교, 윤리, 민주주의까지 모든 국가 시스템을 근본부터 다시 짜게 만드는 **‘문명 전환의 엔진’**이 되고 있습니다. 이러한 인식 속에서 미국은 AI를 **"기술"이 아니라 "국가 인프라"이자 "전략 자산"**으로 다루기 시작한 것입니다.

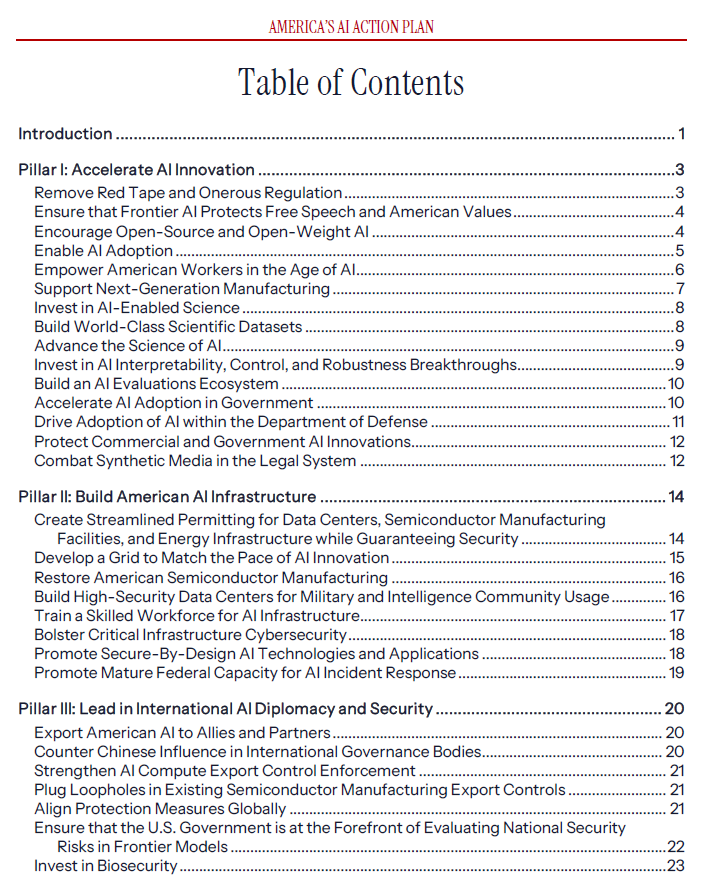

이번 행동 계획은 총 7가지 축으로 구성되어 있으며, 각 축은 AI 인재 양성, 인프라 투자, 규범 설정, 국제 협력, 국방 응용 등 국가의 모든 핵심 기능을 재정의하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 이는 한국을 포함한 동맹국들에게도 깊은 시사점을 던지고 있습니다. 지금 우리가 서 있는 이 시점은, 단지 기술을 배워야 할 때가 아니라 국가 전략을 새롭게 써야 할 분기점입니다.

📜 7대 핵심 전략: AI를 위한 국가적 인프라 구축

AI 행동 계획은 총 7개의 전략으로 구성되어 있으며, 이들은 상호 연계되어 AI 생태계를 전방위적으로 강화하려는 목적을 갖고 있습니다.

미국의 「America’s AI Action Plan」은 단순한 연구 지원이 아니라, AI 시대에 걸맞는 국가 시스템 전환을 목표로 하고 있습니다. 이 계획의 중심에는 7대 핵심 전략이 있으며, 이는 기술 개발, 인재 육성, 규범 제정, 산업 활성화, 국방력 강화 등 전방위적인 AI 생태계 구축의 골격을 형성합니다.

🧩 이 7가지 전략은 서로 독립적인 과제가 아니라, 하나의 유기적 인프라로 연결되어 있다는 점에서 주목할 만합니다. AI를 '특정 기업이나 부처'가 아닌 **국가 전체가 함께 구축해야 할 기반시설(national infrastructure)**로 보는 것이 미국 전략의 핵심 철학입니다.

🏗️ ① National AI Research Resource (NAIRR) 인프라 확대: AI의 공공 자산화 🌐

미국 정부는 NAIRR(National AI Research Resource) 계획을 통해 인공지능 연구에 필요한 슈퍼컴퓨팅 자원, 대규모 데이터셋, 알고리즘 툴, 소프트웨어 프레임워크 등을 모든 연구기관과 스타트업, 교육기관에 개방하고자 합니다. 이는 AI 연구의 '민주화'를 위한 핵심 전략으로, 기존에는 구글, 오픈AI, 메타 등 소수의 빅테크 기업만 접근할 수 있었던 대규모 연산 자원과 고품질 데이터를 공공 재화로 전환하는 시도입니다.

🧩 핵심 구성 요소:

- 고성능 컴퓨팅(HPC): 수천 개의 GPU 노드를 병렬처리할 수 있는 AI 전용 슈퍼컴퓨터 자원 제공

- AI 훈련용 데이터셋: 공공 보건, 환경, 에너지, 교육, 농업 등 다양한 분야의 고품질 오픈 데이터

- 사전 훈련된 오픈 모델: 정부가 직접 개발한 공개형 대규모 언어 모델(LLM) 및 멀티모달 모델

- 클라우드 기반 플랫폼 연동: AWS, Azure, GCP 등과 연계된 하이브리드 클라우드 환경 제공

📈 기대 효과:

- 대학과 공공 연구소, 중소기업도 대형 AI 모델을 실험하고 검증할 수 있는 환경 확보

- 특정 기업 중심으로 기울어진 AI 생태계의 권력 구조 분산

- AI 기술의 사회적 가치 창출(예: 농업 최적화, 교육 격차 해소, 공공 정책 설계 등)에 기여

즉, 미국은 AI를 '산업 기술'이 아니라 국가가 공동으로 다루는 인프라 자산으로 바라보고 있습니다. 이는 한국을 포함한 동맹국에게도 공공 AI 플랫폼 개발에 대한 참고 사례가 될 수 있습니다.

🎓 ② AI Talent 확보와 교육 혁신: 초등학생부터 박사까지 AI로 무장하라 📚

이번 계획의 두 번째 축은 '사람'입니다. 미국은 AI 인재를 단기 육성이 아닌 전 생애주기적 교육 시스템 개편을 통해 확보하려 합니다. 다시 말해, 초등학생부터 박사 연구원까지 이어지는 AI 교육 생태계 구축이 핵심입니다.

👶 조기 교육 단계:

- K-12(초중고) 커리큘럼에 AI 개념을 포함한 코딩, 데이터 리터러시 교육 도입

- 미국 국립과학재단(NSF)과 교육부가 협력하여 AI 교육 표준화 교재 개발

- VR/AR을 활용한 몰입형 AI 교육 콘텐츠 도입

🎓 고등·대학 단계:

- AI 및 데이터 과학 전공 확대, 학제 간 융합(예: AI + 생명과학, AI + 윤리)

- 커뮤니티 칼리지 및 직업대학 중심의 AI 실무형 자격 과정 개발

- H-1B 비자 등 이민제도를 개편하여, 해외 AI 박사 인력의 영주권 취득 간소화

🏢 산업계와 연계된 평생학습:

- 기업 재직자 대상 AI 재교육 프로그램(Reskilling) 확대

- 정부·산업계·대학이 공동으로 운영하는 AI 교육 허브 설립

- AI 윤리, 보안, 사회적 영향 등 비기술 분야 전문가 양성 포함

🔑 핵심 목표는?

- 단순한 코딩 인력을 넘어 창의적 문제 해결이 가능한 AI 리더 육성

- AI 산업의 성장 속도를 따라잡을 수 있는 고속·고밀도 교육 체계 정착

- 미국 내 인재 풀 확장은 물론, 글로벌 인재 유치 경쟁에서 우위 확보

🧠 결론적으로, 미국은 AI 인재를 '소수 엘리트의 전유물'로 보지 않고, 모든 시민이 AI와 함께 성장해야 하는 동반자 관계로 인식하고 있습니다. 이는 한국도 교육정책과 이민정책 전반을 다시 점검해야 할 시사점을 제공합니다.

🧪 ③ AI 테스트와 검증 인프라 구축: 신뢰 가능한 AI를 위한 '디지털 실험실' 🧷

미국 정부는 AI의 상용화와 전방위적 확산을 위해, 기술 개발만큼 중요한 것이 바로 **“검증과 테스트”**임을 강조하고 있습니다. AI 시스템이 실제 사회에 적용되기 위해선 정확성, 안전성, 신뢰성이 확보되어야 하며, 이를 위해 국가 차원의 테스트베드 인프라 구축이 핵심 전략으로 포함되었습니다.

🛠️ 주요 구성 요소:

- AI 시스템 시험소(National AI Testbeds): 실제 환경을 시뮬레이션하여 자율주행, 의료 AI, 국방 AI 등의 성능을 사전 검증

- 정부 인증 테스트 프로그램: 미국 표준기술연구소(NIST) 주도로, AI 알고리즘의 정확도·편향성·설명 가능성 등을 공인 테스트로 평가

- AI 위험 평가 도구 세트: 리스크 기반 접근법을 통해, AI가 가져올 윤리적·법적 리스크를 사전 예측하는 시스템 개발

- 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 환경: 현실 세계의 복잡한 환경을 가상 공간에서 재현해 AI를 실험적으로 운영해볼 수 있는 공간 제공

🔍 왜 필요한가?

- AI 모델의 "설명 불가능성(black box)" 문제 해결

- 산업별로 서로 다른 테스트 기준 통합

- AI의 예상치 못한 결과와 사회적 리스크를 사전에 방지

🚀 ④ 중소기업·스타트업 지원: AI 생태계의 ‘허리’를 키운다 💼

AI 분야는 자본과 인프라가 집중된 대기업 중심으로 흘러가고 있지만, 미국 정부는 혁신의 원천은 스타트업과 중소기업에 있다는 점을 분명히 하고 있습니다. 이에 따라 AI 스타트업이 겪는 자금·인력·시장 진입 장벽을 낮추고, 정부 주도 지원 정책을 통해 이들을 적극 육성하는 전략을 포함시켰습니다.

💡 주요 정책 내용:

- 정부 조달 시장 개방: 연방 정부의 AI 관련 프로젝트에 스타트업을 우선적으로 참여시키고, 'AI Fast Track 인증제' 도입으로 조달 절차 간소화

- AI 전용 R&D 보조금 및 펀딩 프로그램 확대: 중소기업청(SBA) 및 에너지부(DOE), 국방부(DOD) 등이 협력하여, AI 스타트업에 자금 직접 지원

- 공공 데이터셋 우선 개방: 민간 기업이 접근하기 어려웠던 고품질 정부 데이터셋을 스타트업이 자유롭게 활용 가능

- AI 스타트업 전용 창업 인큐베이터 설립: 지역 기반으로 조성되는 AI 혁신허브에 중소기업 전용 공간과 전문가 멘토링 제공

📈 이 전략이 중요한 이유:

- 시장 독점 해소: 빅테크 기업 중심의 AI 독과점 구조 완화

- 혁신 가속화: 스타트업의 실험적 기술이 AI 생태계에 신선한 경쟁 유입

- 지역 균형 발전: 대도시 외 지방에서도 창업 활성화를 유도

🧠 핵심 메시지:

“스타트업을 키운다는 것은 AI 생태계의 미래 다양성을 확보하는 일이다.”

한국 역시 정부 조달 시장의 문턱을 낮추고, 스타트업의 실증 테스트 환경(샌드박스 제도)을 확대하는 등 유사한 전략을 마련할 필요가 있습니다. 특히 AI 분야에서의 공공기관-스타트업 협력 모델은 향후 글로벌 경쟁력의 핵심 지표가 될 것입니다.

🛡️ ⑤ 안전하고 윤리적인 AI 원칙 구현: 기술보다 더 중요한 ‘신뢰’ 🧭

AI는 점점 더 인간의 의사결정과 삶의 영역에 침투하고 있습니다. 그러나 아무리 정확하고 효율적인 AI라 하더라도, **윤리적 기준을 위반하거나 사회적 신뢰를 훼손한다면 오히려 ‘위험 요소’**로 작용할 수 있습니다. 미국은 이런 문제의식에 따라, AI 기술 전반에 적용 가능한 ‘신뢰 가능한 AI(Trustworthy AI)’ 프레임워크 구축을 강력히 추진하고 있습니다.

📋 주요 원칙과 방향:

- 공정성(Fairness): AI 알고리즘이 인종·성별·계층 등에 대한 편향 없이 작동해야 한다는 기준 마련

- 책임성(Accountability): AI 시스템의 판단 결과에 대해 누가, 어떻게 책임질 것인지 명확히 규정

- 설명 가능성(Explainability): 블랙박스형 AI가 아닌, 결정과정을 인간이 이해할 수 있는 투명성 확보

- 프라이버시 보호(Privacy): 개인정보 기반 AI 훈련 시, 민감 정보 보호를 위한 기술·법률 기준 마련

- 보안(Safety & Robustness): 외부 해킹·오용·조작에 강한 안전성 보장

🏛️ 법제도화 추진 현황:

- 미국 표준기술연구소(NIST)의 AI Risk Management Framework 1.0 공식 도입

- 국방·보건·교육 등 분야별로 윤리적 AI 적용 지침 마련

- 향후 연방정부 AI 시스템의 의무적 윤리 인증제 검토

💡 왜 중요한가?

AI 기술의 세계화가 빠르게 진행됨에 따라, ‘윤리적 기준’ 자체가 글로벌 경쟁력이 되고 있습니다. 미국은 “기술의 우위”뿐 아니라 “도덕적 우위”에서도 주도권을 쥐겠다는 전략을 분명히 하고 있으며, 이는 향후 AI 관련 국제규범 수립에서도 영향력을 행사할 수 있는 토대를 마련하는 셈입니다.

🌍 ⑥ 국제 협력 확대: 민주주의 동맹의 AI 연대 전략 🤝

AI 기술은 국경을 초월합니다. 이에 따라 미국은 자국 내 AI 전략만큼이나, 국제적인 연대와 협력 체계 구축에도 집중하고 있습니다. 이는 기술적 교류를 넘어, AI 윤리, 보안, 표준 규범까지 포함한 글로벌 생태계 구축을 겨냥한 포석입니다.

🌐 주요 협력 대상:

- **NATO 및 Five Eyes(영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드)**와의 AI 정보 공유 및 기술 공동 개발

- G7, EU와의 AI 윤리 원칙 공동선언 및 실행 로드맵 추진

- **Quad(미국·일본·호주·인도)**를 통한 인도-태평양 지역 AI 협력 플랫폼 구축

📦 협력 방식과 성격:

- 기술 연합체 구성: 공동 R&D, 데이터셋 공유, 상호 운용 가능한 AI 모델 개발

- AI 규범·표준 공동 제정: ISO, OECD 등 국제기구를 통한 규범 선도

- 기술 견제와 차단 전략: 권위주의 국가(특히 중국)의 AI 오용에 대응하는 디지털 방어망 구축

⚠️ 중국 견제의 의미도 포함

중국이 감시, 통제형 AI 기술을 수출하는 사례가 증가하면서, 미국은 민주주의 진영이 중심이 되는 ‘가치 기반 AI 블록’을 형성하려는 의도를 갖고 있습니다.

🇰🇷 한국의 입장 정립도 중요

한국은 미국과 기술 동맹을 강화하면서도, 유럽의 AI 규제체계(EU AI Act)와도 조화를 이루어야 하는 복합적인 입장에 놓여 있습니다. 국제 AI 협약에 대한 전략적 판단과 참여가 필요한 시점입니다.

🔫 ⑦ AI 국방 응용 확대: 전쟁의 양상이 바뀐다 ⚔️

미국은 AI 기술을 ‘산업적 성장 동력’으로만 보는 것이 아니라, 미래 전장의 핵심 전력 요소로 간주하고 있습니다. 이번 행동계획은 AI 기반 국방 기술의 빠른 전력화와 첨단 전장 환경에서의 우위 확보를 목표로 하고 있습니다.

🚀 주요 적용 분야:

- 지능형 무인 시스템: 자율드론, AI 전투로봇, 감시·정찰 드론의 실시간 판단 및 목표 탐지 능력 강화

- AI 전장 시뮬레이션: 복잡한 지형·상황에서의 작전 시나리오를 수천만 번씩 디지털로 반복 테스트

- 사이버 방어 및 정보전: AI를 통한 위협 감지·대응 자동화, 가짜정보(Deepfake) 분석 및 대응

- 통합 지휘체계 자동화: 각군 간 실시간 정보 공유 및 결정 지원 시스템

🧪 전문 기관과 협업 확대:

- 국방고등연구계획국(DARPA), 바네버랩스(Vannevar Labs), 미 공군·해군의 연구소 등과 공동 프로젝트 확대

- 민간 AI 스타트업들과의 협력 강화 (예: Palantir, Anduril, Scale AI 등)

🧭 전략적 목표:

- AI 기술의 전술적 실전 배치를 통해 작전 효율성 제고

- 동맹국과의 공동 무기체계 개발 및 기술 공유

- 향후 발생할 AI 기반 전면전·하이브리드 전쟁에 선제적 대비

🧠 결론적으로, 미국의 AI 국방 전략은 단지 무기 현대화가 아니라, 전쟁의 ‘방식’ 자체를 AI 중심으로 재정의하려는 시도입니다. 한국 역시 K-방산의 미래를 위해 AI 무기체계, 지휘통제 자동화, 국방 데이터 통합 전략 등에 대한 장기적 로드맵 마련이 필요한 시점입니다.

🎯 왜 7가지인가? 왜 지금인가?

미국은 이 전략들을 통해 다음과 같은 세 가지 목표를 이루고자 합니다:

- 기술 패권 유지: 중국·EU와의 AI 기술 경쟁에서 우위를 유지

- 사회적 신뢰 확보: AI 기술이 사회에 위험 요소가 아닌 신뢰 요소로 작동하도록 제도화

- 산업 기반 다변화: AI 기술이 특정 대기업에만 집중되지 않도록 생태계를 분산

이러한 구상은 마치 20세기 초, 전기·도로·통신망 같은 기초 인프라를 전국적으로 깔아야 했던 시기와 매우 유사합니다. 단지 이번에는 그것이 'AI'라는 점만 다를 뿐입니다.

🔍 분석: 미국이 이 시점에 행동 계획을 발표한 이유는?

신동형 박사의 분석에 따르면, 이번 AI 행동 계획은 단순한 기술 주도 전략이 아니라 미국의 ‘체제 우위’를 지키기 위한 총체적 대응이라는 점에서 주목할 필요가 있습니다. 다음은 주요 해석 포인트입니다:

- 중국의 부상에 대한 위기감

중국은 국가 주도로 AI를 빠르게 상용화하고 있으며, 특히 감시·정찰·디지털 통제 분야에서 미국보다 앞선 사례도 등장하고 있습니다. 미국은 이를 ‘자유주의 질서’에 대한 도전으로 인식하고 있습니다. - 국내 격차 해소와 산업 생태계 균형 발전

대형 빅테크(예: OpenAI, Google)에 집중된 AI 리소스를 중소기업, 연구기관, 지방까지 분산하려는 시도가 담겨 있습니다. - AI 윤리와 신뢰성 확보의 국제 표준 선점

AI의 글로벌 표준을 선점하고, 민주주의와 인권 중심의 프레임을 확산시키려는 전략이 반영되어 있습니다.

⚠️ 1. 중국의 급부상, 그리고 체제 경쟁의 심화

미국이 가장 민감하게 반응한 대상은 중국입니다.

- 중국은 이미 AI 관련 논문 수, 특허 등록, 인공지능 스타트업 투자 규모에서 미국을 위협하는 수준으로 성장했습니다.

- 특히 공공 감시, 사회 통제, 디지털 통화 등에 AI를 대대적으로 접목하며, 권위주의형 AI 체제를 빠르게 확산시키고 있습니다.

미국 입장에서는, 기술의 우위를 넘어서 **“가치의 전쟁(Value War)”**이 벌어지고 있다고 보는 것입니다.

따라서 단순한 기술 경쟁이 아닌, 민주주의 질서와 인권 기반의 AI 생태계 확립이 이번 행동계획의 진짜 목표라 할 수 있습니다.

🏗️ 2. 빅테크 중심의 생태계 구조에 대한 반성

AI 혁신은 지금까지 구글, 마이크로소프트, 메타, 오픈AI 등 소수의 빅테크 기업 중심으로 이루어졌습니다.

하지만 이는 다음과 같은 문제를 동반합니다:

- 중소기업·학계의 접근 제한: 고성능 컴퓨팅 자원 및 고품질 데이터셋은 민간 대기업이 독점

- 윤리와 규범의 사각지대: 기술 상용화가 지나치게 빠른 속도로 이뤄지면서 사회적 검증 부족

- 지방과 중소도시의 소외: AI 기반 경제의 지역 불균형 심화

미국 정부는 이런 문제를 해결하기 위해 이번 계획을 통해 AI 자원의 공공성 강화, 윤리 가이드라인 정립, 지역 균형 발전을 주요 목표로 내세웠습니다.

💣 3. AI 기술의 리스크 확대에 대한 대응

AI는 더 이상 실험실 속 기술이 아닙니다. 이미 사회 전반에서 **'통제 불가능한 리스크'**를 만들고 있습니다:

- 딥페이크와 허위 정보 확산

- 자동화된 차별과 편향적 결정

- 자율무기 시스템의 오작동 가능성

- 사이버 보안 위협과 AI 해킹

이러한 기술적·사회적 리스크에 선제적으로 대응하지 않으면, AI는 기술 진보가 아닌 국가적 재앙으로 전락할 수도 있습니다. 이번 행동계획은 이러한 점에서 AI에 대한 규제와 테스트 체계를 제도권에 포함시키려는 역사적 선언이라 할 수 있습니다.

🧠 4. 국제 AI 규범 경쟁에서 ‘룰메이커’가 되기 위한 선제 포석

전 세계적으로 AI 관련 법제화와 규제 논의가 활발히 진행되고 있습니다.

- EU는 ‘AI Act’를 통해 세계 최초의 포괄적 AI 규제 체계를 구축 중

- 중국은 AI 규제보다 활용 중심으로 기술 확산에 집중

미국은 이 두 축 사이에서 자유주의 가치 기반의 ‘제3의 규범’을 만들려는 시도를 하고 있는 것입니다.

이번 행동계획은 단순히 국내 대응을 넘어서, 향후 국제 규범 경쟁에서 미국이 AI 분야의 '룰메이커(rule-maker)'로 자리매김하기 위한 선언적 의미도 갖습니다.

🌐 글로벌 패권 경쟁 속 한국의 선택지는?

미국이 이처럼 총체적인 AI 전략을 내놓았다는 것은, 세계 각국에게도 ‘선택의 시간’이 도래했음을 의미합니다. 특히 한국은 다음과 같은 고민에 직면해 있습니다.

- 🇰🇷 미국 중심 기술 블록에 편입할 것인가?

NAIRR나 국제 AI 협력 프로그램 참여를 통해 동맹국으로서 기술 연대를 강화할 수 있습니다. - 🧩 국가 차원의 AI 인재 전략이 시급하다

미국은 초등학교부터 AI 교육을 제도화하고 있으나, 한국은 아직 대학원 레벨조차 정규 교육 체계가 미흡한 상황입니다. - 🚀 AI 기술의 방산·우주 분야 응용에 주목할 필요

미국은 AI 기술을 국방·우주 분야에 적극 적용 중이며, 이는 K-방산·K-우주 산업에도 중요한 시사점을 줍니다.

🇺🇸 1. 미국 중심 기술 블록에 '전략적 편입'할 것인가?

미국은 이번 계획을 통해 자국 내 AI 생태계 강화뿐 아니라, 민주주의 가치 기반의 AI 국제질서 주도를 목표로 하고 있습니다.

한국은 이미 기술 동맹 측면에서 미국과 긴밀한 협력 관계에 있으므로, 다음과 같은 형태의 전략적 편입이 고려될 수 있습니다.

✅ 협력 시나리오:

- NAIRR와 연동된 데이터·연산자원 공유 체계 구축

- 미국 주도의 AI 윤리 가이드라인 및 테스트 기준 공동 적용

- 한미 연합 AI 국방 기술 R&D 프로젝트 확대 (예: 드론, 통신, 감시 등)

- Quad 또는 G7 내 AI 관련 협의체 정회원 혹은 옵저버로 참여

🤔 그러나 이 선택은 중국·EU와의 균형적 외교, 산업경쟁력 확보 측면에서 기회와 부담이 공존합니다. 미국과의 긴밀한 협력이 대중국 관계에서 외교적 압박 요소가 될 수도 있기에, 전략적 유연성이 요구됩니다.

🎓 2. 국내 AI 인재 전략, 지금 전면 재설계해야 한다

미국은 AI 교육과 인재 양성에 있어 초등학생부터 박사급, 현장 실무자까지 전 생애 교육 시스템을 구축하고 있습니다. 이에 비해 한국의 현실은 다음과 같은 과제를 안고 있습니다.

📌 한국의 과제들:

- AI를 ‘전문가 양성’의 틀에 가둔 대학 중심의 좁은 인재 풀

- 초중등 교육과정 내 AI 교육 미비

- 국내 박사급 AI 인재의 해외 유출 가속화

- 이민·영주권 정책이 폐쇄적이어서 글로벌 AI 인재 유치 어려움

💡 정책적 대안:

- AI 특성화 초·중·고 설립 및 AI 교과 표준화

- 대학 정규 커리큘럼 외에 산업 수요 기반 마이크로 자격제도 도입

- 해외 AI 박사급 인재 대상 이민 패스트트랙 제도 신설

- 미국, EU, 동남아 등과의 교차 캠퍼스형 교육 협력 프로그램 확대

🛰️ 3. AI의 방산·우주 분야 응용, K-기술 산업의 승부처가 된다

미국은 AI를 국방·우주 산업에 빠르게 적용하며, AI가 무기체계·정보전력·전장시뮬레이션의 핵심이 되는 시대를 준비하고 있습니다. 이는 한국에게도 중요한 시사점을 줍니다.

💥 한국이 주목해야 할 포인트:

- 한화에어로스페이스, LIG넥스원, KAI 등 K-방산 기업에 AI 통합 전략 필요

- 우주감시·항법시스템·위성영상 분석 등에 AI 도입 가속

- AI 기반 지휘통제체계(C4I), 통신암호 해석, 무인지상·공중 장비 운영 시스템 구축

📈 실행 방안 예시:

- 국방부·ADD 주도로 ‘AI 방산 테스트베드’ 시범 운영

- K-방산 전용 AI 알고리즘 및 운영체계(운영체제급) 개발

- AI 기반 우주환경 예측·충돌 회피 시뮬레이터 개발 추진

⚖️ 4. 기술 주권 확보를 위한 AI 산업 전략 ‘업그레이드’ 필요

지금까지의 한국 AI 전략은 주로 산업 고도화와 스타트업 육성에 초점이 맞춰져 있었습니다. 하지만 앞으로는 기술 주권의 관점에서, 국가 차원의 AI 자립 기반 구축이 필요합니다.

🛠️ 우선 추진 과제:

- 고성능 컴퓨팅 인프라(K-NAIRR) 조기 구축 및 지역 대학·중소기업 개방

- **국산 대형 언어모델(LLM)**의 상용화 및 국제 성능 인증 확보

- AI용 고품질 공공 데이터셋 확보 및 민관 공동 플랫폼 운영

- AI 반도체·서버·운영체제 등 핵심 하드웨어-소프트웨어 수직계열화 전략 추진

✅ 결론: ‘AI는 기술이 아니라 질서다’

「America's AI Action Plan」은 단순한 기술 전략을 넘어, 민주주의적 질서와 경제적 우위를 지키기 위한 정치·경제·사회적 대응 체계로 볼 수 있습니다. AI는 더 이상 선택이 아니라 국가 시스템의 중심이 되었습니다.

한국 역시 이제는 정부-산업계-학계가 함께 대응하는 **‘국가적 AI 연대 전략’**을 구축해야 할 시점입니다. 그리고 그 시작은, 지금 이 블로그를 읽고 있는 우리의 인식 변화일지도 모릅니다.

미국의 「AI 행동 계획」은 단순한 국가 기술 발전 전략이 아닙니다. 이것은 AI를 매개로 세계 질서를 다시 짜겠다는 정치적 선언이며, 경제·안보·문화까지 포괄하는 시스템 리빌딩의 출발점입니다.

미국은 이를 통해 AI 시대의 **표준 제정자(rule-maker)**로 자리매김하려 하고 있으며, 그 과정에서 자유주의 가치 연대를 바탕으로 동맹국들에게 손을 내밀고 있습니다.

한국에게 이는 **'선택의 시간'**을 의미합니다.

단순한 기술 도입을 넘어, 인재 양성 체계, 산업 구조, 국방 전략, 윤리 규범, 국제 협력 방향까지 전면적으로 재설계해야 할 시기입니다. 이 리셋은 몇 개 부처의 과제가 아니라, 국가 전체가 AI 시대에 어떻게 존재할 것인지에 대한 정체성과 생존 전략의 문제입니다.

AI는 단순히 기계가 똑똑해지는 것이 아니라, 국가가 어떻게 신뢰받고, 경쟁하며, 협력하는지를 재정의하는 도구입니다.

따라서 지금 필요한 것은 조정이 아니라 리셋이고, 지원이 아니라 전략입니다.

🇰🇷 한국도 이제, AI를 국가 시스템의 중심으로 삼는 대전환을 시작해야 할 때입니다.

늦기 전에, 그리고 스스로 결정할 수 있을 때 말입니다.

'배움: MBA, English, 운동' 카테고리의 다른 글

| 🧨 인텔, 직원 15% 감원과 대규모 프로젝트 취소…반격을 위한 대전환 (31) | 2025.07.27 |

|---|---|

| 📺 유튜브가 TV를 점령했다: 헐리우드의 몰락과 새로운 왕의 탄생 (73) | 2025.07.26 |

| 🐬 구독을 더 저렴하게! 더 간편하게! – DOLOFFER 소개 (63) | 2025.07.25 |

| 🧠 트럼프의 연준 의장 경질 시도, 그 중심에 선 ‘스콧 베슨’ 재무장관 (32) | 2025.07.25 |

| ⚔️ 2조 전자전기 수주전 개막! 대한항공·LIG넥스원 vs KAI·한화시스템 (27) | 2025.07.25 |